| 食管癌不定期更新(二十六)-术后还做治疗吗? |

||

| 来源:李少雷 | 浏览:2717 | 日期:2021-12-26 13:09 |

总有很多这样的提问,我也有幸看过很多医院的术后病理报告,也会去看一些手术记录。很早就想写这个更新,但苦于术后是否做治疗,做什么样的治疗一直都没有标准答案,学术上争议也比较大,尝试在电脑上写过多次,最终都没有完成,半途而废。而且随着我对食管癌认识的不断更新,对术后辅助治疗的态度也有过颠覆性的改变,不同时期我给类似患者的回复是大相径庭的。但是最近,CheckMate 577研究结果的正式发表,NCCN指南迅雷不及掩耳之速度的更新,诱发我再次想把这个问题好好写一写,表明自己的理解,供患者家属在很多时候能理解医生之建议。

如果是做了根治手术的患者,也就是说手术已经切除干净了,但是为了预防复发,医生还是建议继续做点治疗,这种治疗统称为术后辅助治疗。

食管癌根治手术以后,到底还做不做辅助治疗,一直以来争议比较大。既往辅助治疗的临床试验都没有获得一个好的阳性结果,究其原因,食管癌手术是一个破坏性比较大的手术,需要切除食管,进行广泛的淋巴结清扫,做消化道重建,手术创伤往往涉及胸、腹、颈三部分,大多数患者术后身体羸弱,很难再坚持化疗、放疗等毒副作用比较大的治疗,所以很多临床试验不疾而终。

NCCN(美国国家癌症中心网络)指南代表了最先进的诊治指南,就在今年以前,指南一直推荐根治性切除后的食管癌,不管分期如何,都是不需要做辅助治疗的,也就是说术后定期复查就可以了。但是随着CheckMate 577研究结果在The New England Journal of Medicine的发表,指南也同步迅速做出了更新。手术以后如果病理没达到完全缓解的患者,推荐做Nivolumab的辅助免疫治疗。

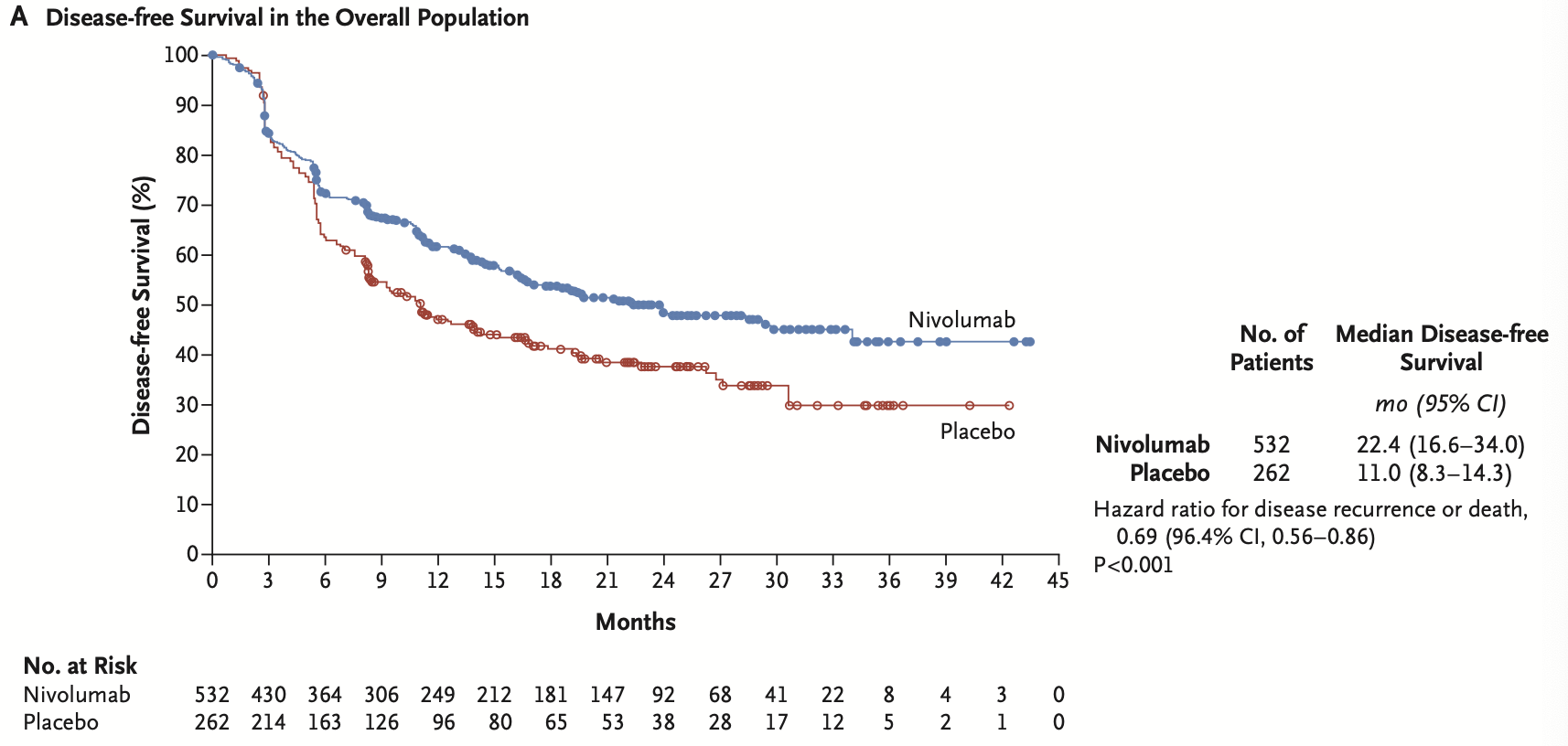

577研究的入组标准是II-III期的食管或胃食管交界部癌,在经过放化疗+手术以后,病理上没有达到完全缓解的患者,按2:1的比例进行随机分组,三分之二的患者进入术后辅助Nivolumab治疗组(240mg每两周一次,16周之后改为480mg每四周一次,共计用药一年),另外三分之一的患者进入安慰剂对照组。对比两者的无病生存期(DFS)发现,532例免疫治疗患者的中位DFS是22.4个月,而安慰剂组仅有11.0个月。免疫治疗组的3-4级不良反应的发生率是13%,9%的患者因为副作用中止了治疗,安慰剂组出现3-4级不良反应的发生率是6%,中止治疗的概率是3%。从DFS的生存曲线可以看出,免疫治疗组的不复发率高于安慰剂组10个百分点左右。

CSCO(中国临床肿瘤学会)指南代表了我们国家的专家共识,很多观念是“抄袭”国外的指南而来的,更像是专家共识,没有自主的临床试验数据做支撑。CSCO指南基本照搬了NCCN指南的推荐,对于切除干净的食管癌,不推荐术后再做治疗。最新的版本是2020年的,暂时没有更新。

JES(日本食管学会)指南推荐手术后切除标本有淋巴结转移的患者做术后辅助化疗,较单纯手术可以使5年无病生存率从45%提高至55%,尽管如此,术后辅助化疗并没有带来总生存率的提高,但整体来说,日本的指南是推荐做术后辅助化疗的。

577研究给我们带来了一个改变的契机和理由,我们发现副作用小的辅助免疫治疗降低了患者的复发率,再结合以前失败的临床试验,我们可以猜想辅助治疗获益的前提是患者得能耐受这样的治疗,并不会因此而使身体遭受更大的伤害。换一个角度来考虑这个问题,假设食管癌手术越做越微创,病人很容易从手术的创伤中恢复良好,那么更为激进的辅助治疗,比如辅助放化疗是否应该被重新评估其地位,而使得手术后的复发率进一步降低,是医生们未来应该思考的一个课题。不管怎样,外科医生的食管手术目前是越做越微创了,病人恢复的快且好。我个人相信,会有更多的患者从术后更为激进的辅助治疗中获益,这一点也是我时常不遵从指南,又觉得手术不踏实时,建议患者去做术后辅助放化疗的想法依据。

如果食管癌手术没切除干净,也就是说病变在体内仍有残留,或者手术切缘可见癌残留(切缘阳性),那么术后是肯定要继续做治疗的,这种情况推荐术后做以放疗为主的治疗,比如放疗+化疗,比如同步放化疗。手术没切干净,需要继续做治疗,不在以上辅助治疗的讨论范围之列。

那么很重要的问题来了,你的食管癌手术到底切干净了吗?

切干净的手术被称之为R0手术(大概就是no residual的意思),第一考量切缘必须得是阴性。鉴于食管手术的特点,一般要关注的是食管的上切缘,还有肿瘤附近的环周切缘,遗憾的是,很多手术单位都不评估环周切缘的状况,尤其对于T3的病变,肿瘤已经侵及了食管的外膜,那么外膜更外面是否还有正常的组织被一并切除掉,决定了环周切缘是否阴性。如果本身是T1或T2的病变,肿瘤累及范围本身尚未达到外膜层,只要肿瘤局部的食管切除是完整的,那么环周切缘可以自动认为是阴性。对于环周切缘为阳性的病人,也被认为手术是没有切除干净的。对于T3或T3+病变,病理报告未提及环周切缘的情况,这样的手术是否为R0手术,是不被人知道的,属于不确切手术,参与手术的外科医生是最接近真相的人,或者连外科医生们自己都不清楚肿瘤是否被切除干净了,很多时候隐隐的感觉手术不踏实,会建议患者继续做治疗,但是又支支吾吾说不出确切理由,因为大多数的外科医生并不愿意承认自己做的手术是个不确切手术。对于T3和T3+的病期,本身能手术切除,患者就已经在很大程度上会获益了。

食管手术是否切干净,第二考量就是淋巴结的清扫。NCCN指南推荐,对于术前没做过放化疗的患者,推荐手术至少要切除15枚淋巴结以上,才能更好的评估淋巴结分期。对于术前做过治疗的患者,到底应该切除多少淋巴结,尚没有确切的数目推荐,但大体也和没做治疗的患者一样,推荐切除类似的淋巴结数目。如果手术后病理报告显示淋巴结的数目不足15枚,外科医生应该承担主要责任,其次还跟病理医生是否分检了标本内的全部淋巴结有一定关系,如果外科医生切除的足够多,但是病理医生水平不行,也可能导致淋巴结的检出数目不足。目前公认的食管癌淋巴结清扫范围应该包含腹胸两野,尤其是上纵隔气管食管沟内的淋巴结(左右喉返神经旁的清扫)应该被包含在常规清扫范围之内,至于颈部的淋巴结是否做清扫,可以选择性的做,如果存在可疑或确切转移,那么必须做清扫。现如今,经左开胸一切口的食管鳞癌切除手术,限于无法清扫上纵隔淋巴结,以及上切缘可能过近,已经是接近被废弃的一种手术方式,如果不幸做了这样的手术,手术对于淋巴结的清扫质量是堪忧的,远期出现淋巴结复发的概率相对也是较高的。

如果让我给一个外单位手术患者提供术后治疗建议,我会参考术前的分期检查资料、手术记录和术后的病理报告。尽管如此,手术记录和病理报告常存在与真实状况脱节的情况,手术记录是模板化的流程记录,未曾真实描述肿瘤的外侵以及淋巴结是否肿大等实质内容,病理报告不记录环周切缘,也不评估转移淋巴结是否包膜完整。手术到底切干净了没有,外人竟无从知道。如果你问主刀医生,他会承认自己手术没切干净吗,又或者你敢问吗?

术后的治疗,得有据可循,有充分的证据这么干是能获益的,否则想当然的治疗是不可取的。比如,因为术后病理有脉管癌栓就要做辅助治疗,这是没有科学依据的。还有因为肿瘤是低分化的,难道就要做术后治疗吗?对于手术质量堪忧的不确切手术,病理报告和手术记录没有证据表明手术没切除干净,这种情况下到底还要不要补做术后治疗,真的是一个世界难题,我也无从回答。我自己做的手术,会尽可能把一些让自己不满意的地方写在手术记录里,陈述事实,同时也提醒自己,很多方面还有待改进。

综上所述,手术后可以做辅助治疗来降低复发率,做与不做,首先应该参考手术医生的建议,如果手术医生建议做,尚需要看是否符合指南的推荐,是否有充分的理由。还有一些少见的情况,医生建议辅助治疗的背后是否有经济利益驱使,需要甄别,北医三院的张煜医生目前仍处在风口浪尖上,我很想声援他。